Schönheit im Tanz anhand des Triadischen Balletts

Ein Beitrag im Rahmen der Veranstaltung Ästhetik (243400) an der HSZG von Nathalie Schreiter (WKm22)

Lehrverantwortlicher: Dr. phil. Habil. Maik Hosang

Stellen wir uns Ballett vor, denken wir vermutlich an Tschaikowskis Nussknacker, an Tiaras, Tutus, enge Strumpfhosen, leichte und fließende Bewegungen. Das "Triadische Ballett" stellt genau das Gegenteil dar, was es noch heute revolutionär macht. Es bedient sich einer Ästhetik, die Bewegung auf ihre grundlegenden kinetischen Prinzipien zurückführt.

In den 1920er Jahren kam in Deutschland die Bauhaus-Revolution in Gang. Nicht nur in der Architektur war diese Bewegung spürbar, auch viele andere Bereiche der Kunst wurden von der Bauhaus-Schule berührt, darunter auch das Ballett.

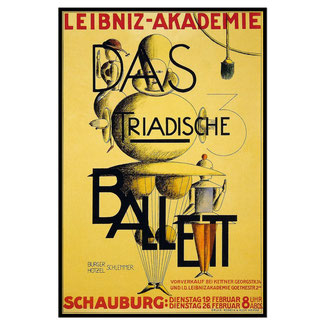

Das Triadische Ballett wurde von Oskar Schlemmer, Elsa Hötzel und Albert Burger entwickelt, welche sich 1912 in Stuttgart kennenlernten und anfreundeten.

Das Tanzpaar und Schlemmer wollten eine Form für eine neue Art des Tanzes finden, indem sie, ganz nach dem Beispiel des Bauhauses, der Funktionalität auf den Grund gingen und Kostüme entwarfen, die auf überflüssige Ausschmückung verzichteten. Das Avantgarde-Ballett wurde am 30. September 1922 am Württembergischen Landestheater in Stuttgart uraufgeführt, 1970 vom Bavaria Atelier verfilmt und 1977 neu aufgelegt.

Nach der Uraufführung kam es zu Streitigkeiten zwischen dem Tanzpaar und Schlemmer, was letztlich zu einer vertraglichen Vereinbarung und zur Trennung der Urheber führte.

Dieser Dokumentarfilm von ARTE namens "Oskar Schlemmer - Menschenbilder" (2014) erzählt von Schlemmers Hang zur menschlichen Figur und wie er sich damit beschäftigte, neue Dimensionen zur Darstellung dieser zu finden. Er setzte sich sein Leben lang mit dem großen Thema "Mensch im Raum" auseinander. Ihn faszinierte das Phänomen "Raum" unter geometrischen Gesichtspunkten. Seiner Überzeugung nach ist die Geometrie als mathematische Ordnung nicht nur dem Raum eingeschrieben, sondern liegt auch dem menschlichen Körper zugrunde. Er notiert dazu 1915 in seinem Tagebuch:

Das Quadrat des Brustkastens,

der Kreis des Bauchs,

Zylinder des Halses,

Zylinder der Arme und Unterschenkel,

Kugel der Gelenke an Ellbogen, Knie, Achsel, Knöchel,

Kugel des Kopfes, der Augen,

Dreieck der Nase,

Die Linie, die Herz und Kinn verbindet,

Das Ornament, das sich zwischen Körper und Außenwelt bildet,

sein Verhältnis zu ihr versinnbildlicht.

Grundüberlegungen zum theoretischen und gebauten Raum entstammen Albert Einsteins Relativitätstheorie. Er versteht den Raum als wandelbares Konstrukt, welches beeinflussbar durch verschiedene Faktoren und abhängig vom Menschen ist.

Die Trias des Triadischen Balletts

"Die Drei ist eine eminent wichtige, beherrschende Zahl, bei der das monomane Ich und der dualistische Gegensatz überwunden sind und das Kollektive beginnt."

Das Ballett besteht aus drei Teilen mit insgesamt 12 Tänzen, wobei jeder Teil, auch als Reihe bezeichnet, eine andere Stimmung erzeugen soll.

- Gelbe Reihe soll "heiter-burleske" Stimmung erzeugen

- Bei Rosa Reihe soll "festlich-getragene" Stimmung erzeugen

- Schwarze Reihe soll eine "mystisch-fantastische" Stimmung erzeugen

Zur musikalischen Umsetzung:

Für die Aufführungen des Triadischen Balletts wurden zunächst klassische und zeitgenössische Musik von Komponisten, wie Tarenghi, Bossi, Debussy, Haydn, Mozart, Paradies, Galuppi und Händel verwendet. Doch Oskar Schlemmer war mit dieser musikalischen Umsetzung nicht zufrieden.

Anlässlich der Donauschinger Musiktage im Jahr 1926 wurde eine Neukomposition von Paul Hindemith für mechanische Orgel aufgeführt.

tRIAS AUF ABSTRAKTERER EBENE

Die Dreieinigkeit, oder die Trias können aber auch auf eine abstraktere Ebene gebracht werden. Die Dreieinigkeit von Raum, Farbe und Form.

- Trias der Raumdimensionen: Höhe, Tiefe und Breite

Schlemmer ist von den "Gesetzen des kubischen Raums" überzeugt und verbildlicht diese durch Raumlinien, die ihm zufolge, auch dem menschlichen Körper inhärent sind.

- Trias der Grundformen: Dreieck, Kreis und Quadrat

Durch das Zurückführen auf geometrische Formen der Kostüme, entstehen verhüllte, dadurch kaschierte Körper, die eine gewisse Starrheit in sich tragen. Die Kostüme schränken die Bewegungsfreiheit der Tänzer:innen stark ein, wodurch eine neue Art des Tanzes entsteht.

- Trias der Grundfarben: Rot, Blau und Gelb

Zudem wird das experimentelle Bühnenwerk von 3 Akteuren aufgeführt. Zur Uraufführung 1922 am Landestheater Stuttgart wird das Ballett von den Begründern und Urhebern selbst getanzt. Oskar Schlemmer tritt unter dem Pseudonym "Walter Schoppe" auf.

Schlemmers Neuer Mensch

Die Idee des "Neuen Menschen" entstammt Bewegungen der Moderne und der Avantgarde des 20. Jahrhunderts. Im Expressionismus, Futurismus, Dada und Surrealismus entstanden Konzepte zur Zukunft des Menschen. Die Umbrüche des 1. Weltkrieges, der sozialen Struktur der Gesellschaft und den Fortschritten in Technik, Medien und Verkehr führten zu einem Verlangen den Menschen neu zu denken.

Schlemmer wollte ein idealtypisches Bild vom Menschen erschaffen. Er verstand unter dem "Neuen Menschen" eine auf elementare Formen reduzierte Idealfigur. Der Mensch als Maß aller Dinge.

Er entwickelt einen Typus, der durch Geometrisierung und Entindividualisierung charakterisiert ist. Diesen Ansatz spiegelt Oskar Schlemmer in seinen "Figurinen" (die Kostüme und Menschen im Triadischen Ballett) wider. Diese Figurinen wurden ganz nach Schlemmers Menschenbild konzipiert. Der menschliche Körper wird reduziert und abstrahiert. Schlemmer bezeichnete die Kostüme als "raumplastisch". Sie sind wandelnde Plastiken, die sich im Raum bewegen. Die Figurinen waren zudem durch ihre Schwere und Starrheit gekennzeichnet, was dazu führte, dass die Tänzer:innen in ihrer Bewegungsfreiheiten stark eingeschränkt waren.

Was macht das Triadische Ballett avantgardistisch?

Maßgebliche Eigenschaften, um etwas als avantgardistisch zu klassifizieren, sind folgende Eigenschaften:

- revolutionär

-

- Gegenentwurf zum klassischen Ballett

- Versuch der Versöhnung von Technik und Kunst, Mensch und Zivilisation, Körper und Geist

- innovativ

-

- Erste Demonstration des raumplastischen Kostüms

- Entfremdung des menschlichen Körpers

- Objektifizierung zu wandelnden Plastiken

- (Über-) Marionette als Ideal einer Kunstfigur

- Durch bewegungseinschränkenden Charakteristika der Figurinen entstehen neue tänzerische Ausdrucksformen

- provokativ

-

- Oskar Schlemmer sagt: "Ich bin zu modern, um Bilder zu malen"

- Zweidimensionalität reicht nicht aus, um Menschen darzustellen

- Dreidimensionalität ermöglicht Auseinandersetzung

- visionär

-

- noch heute "modern", obwohl es schon über 100 Jahre alt ist

- Wirkung bis in die Gegenwartskunst

- Überlebende Figurinen bilden ein faszinierendes Zeugnis der Kunst- und Tanzgeschichte

- Gestaltwandel und Abstraktion wirken noch im zeitgenössischen Tanz

Literaturverzeichnis

Brandstetter, G. (2008): Kinetische Explorationen. Oskar Schlemmer – Gerhard Bohner – Dieter Baumann. In: Spuren der Avantgarde: Theatrum machinarum, (4). Schramm, H., Schwarte, L. & J. Lazardzig (Hrsg.). Berlin, New York: Walter de Gruyter, S. 376-390.

Brandstetter, G. (2020): „Mensch und Kunstfigur“: Körper (und) Technik im Tanz. In: Parargrana, 29(1), 202-215. https://doi.org/10.1515/para-2020-0015.

Ehrlicher, H. (2000): Material Mensch: Zur Inszenierung von Kunst-Körpern im Theater der Avantgarden. In: Material im Prozess: Strategien ästhetischer Produktivität, Haus, A., Hofmann, F. & Ä. Söll (Hrsg.). Berlin: Dietrich Reimer Verlag GmbH, S. 255-270.

Endemann, F. (2015): Die Menschenbilder des Oskar Schlemmer: Das Werk des großen Bauhaus-Künstlers in der Staatsgalerie Stuttgart. In: Schwäbische Heimat, 66(1). S. 58-63. https://doi.org/10.53458/sh.v66i1.2099.

Martínez, A.: Triadisches Ballett von Oskar Schlemmer – Bauhaus (Best Quality) [Video] (2013, 7. März). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=mHQmnumnNgo&t=1282s. [4. Januar 2023].

Masshu.: Oskar Schlemmer – Menschenbilder [Video] (2015, 11. März). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Vt9B76wu0b0. [4. Januar 2023].

Scheffler, T. 82015): Der neue Mensch. In: Bauwelt 1(2). S. 3-4.

Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com